國際合作

國際合作面向

國際合作面向

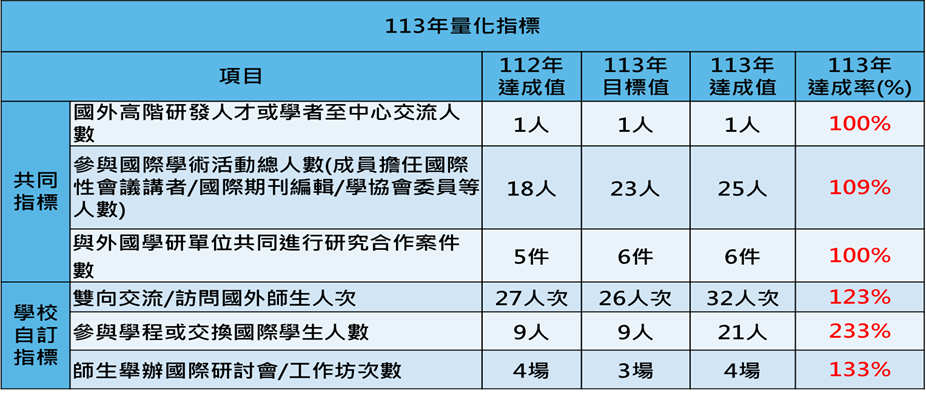

今年度國際合作的執行著重「活絡國際交流」,以第一年與世界各國知名學研單位建立的關係為基礎,深化交流內容,同時積極鼓勵研究團隊成員參與各項國際學術活動以掌握全球研究之趨勢,以促進國際合作機會。亦辦理多場智慧製造相關領域之國際研討會,以提升國際能見度。其相關共同指標及自訂指標達成情形摘要如下表,詳細執行成果詳述如后:

(一)促進國際學術研究人員互訪:

- 邀請多位美國知名學者來訪交流及執行短期交流計畫:本中心持續邀請國際知名學者進行學術交流,深化合作與研究成果。112年邀請德國慕尼黑工業大學(TUM)Karsten Stahl教授來訪,針對電動運具傳動元件及齒輪產業發展趨勢發表演講,並參與齒輪製造業專業論壇,與學者及業界專家探討未來合作模式,為台灣齒輪技術發展奠定基礎。此外,連續兩年邀請美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)曹子晴(Tsu-Chin Tsao)教授來訪,進行製造與控制領域的學術交流。曹教授擁有豐富的產學合作經驗,並擔任工研院顧問,能為台灣智慧製造發展提供關鍵技術方向與人才培育建議。113年則邀請美國維吉尼亞大學Zongli Lin教授與麻州大學波士頓分校Greg Sun教授來訪,分別分享無人機群飛技術與光場增強技術,促進在智慧控制與光電領域的合作研究。

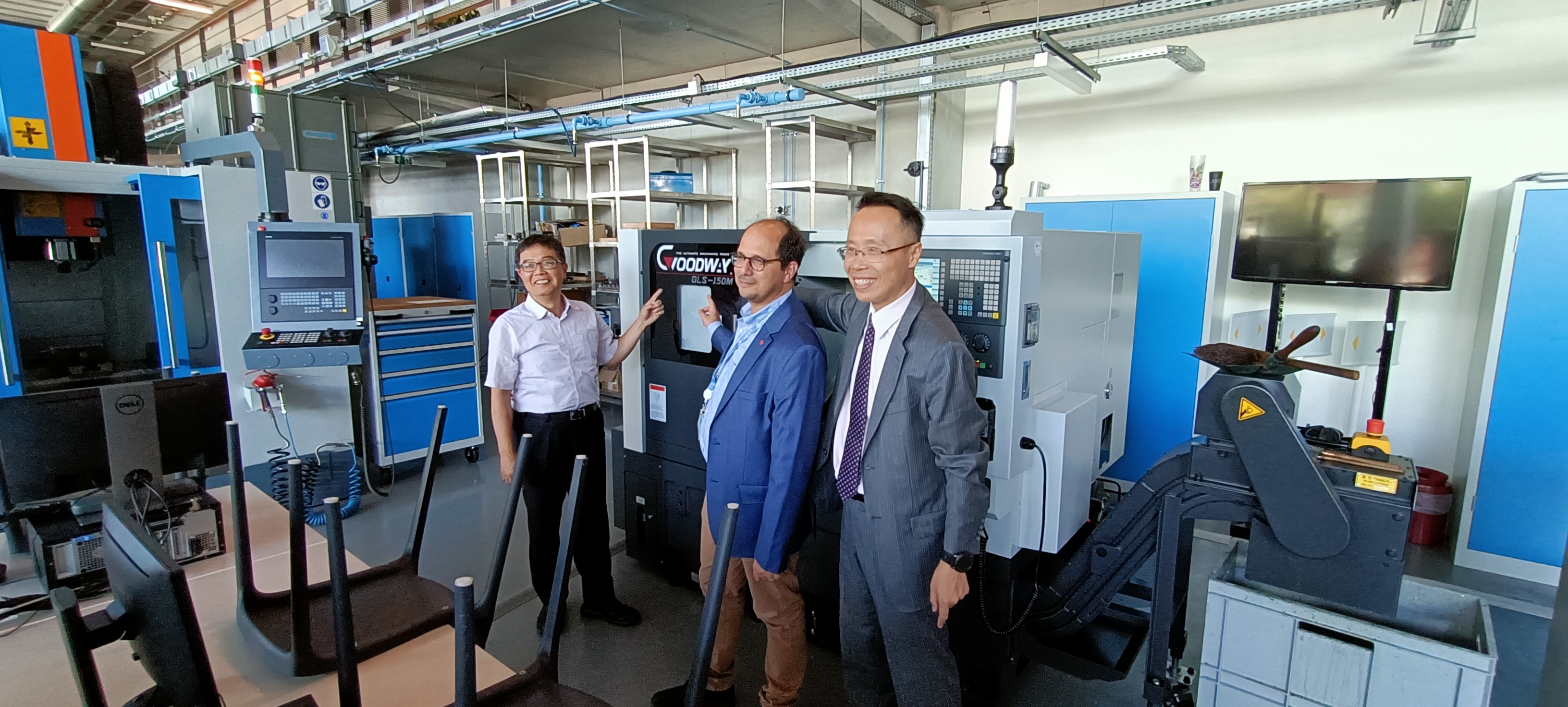

- 參訪世界各國學研單位及執行移地研究,提升中心國際學術研究能力:本中心積極開展全球學術交流,與美國、法國、義大利、德國、日本等國的領先大學及研究機構進行合作,深化國際關係並促進技術創新。如姚賀騰教授帶領研究團隊於113年7月前往麻省理工學院(MIT的 CSAIL實驗室)探討機器人技術與人工智慧的結合、八月參訪巴黎-薩克雷大學自動化生產研究實驗室(LURPA)與副主任 Nabil Anwer教授交流,探討混合增材製造及金屬 3D列印技術的應用,對未來研究提供啟發。並參訪米蘭理工大學工具機與生產系統實驗室,與 Paolo Albertelli教授交流分享先進製造領域的成果,探討合作與數據共享的可能性。亦訪問瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL),與交通視覺智慧實驗室交流,了解無人機及風力發電風機安置的最佳化技術。 此外,張國恩教授則訪問德國 HZDR研究機構 並參觀 Ion Beam Center,計劃開展合作並簽署 MOU,促進師生交流與學術合作。這些國際學術交流活動強化了本中心在智慧製造與先進技術領域的國際合作基礎。

(二)積極參與各項國際學術活動:

本年度中心研究成員積極參與國際學術活動,為智慧製造領域的發展做出顯著貢獻。共有 25位成員參與了包括擔任國際研討會講者、期刊編輯及學協會委員等角色之國際學術服務。多位成員在 ASME、IEEE等知名期刊中擔任編輯,為推動智慧製造領域的學術發展持續做出貢獻。此外,亦積極參與多場國際學術研討會,促進國際學術交流與合作,並幫助學生擴展國際視野與學術能力,共有 29位師生參與了全球各地的學術會議。如美國波士頓的 IEEE/ASME AIM 2024會議、在義大利都林 (Torino)舉辦的第七屆國際智慧能源系統與技術研討會 (SEST 2024)。其他成員也於波蘭、泰國、日本、西班牙等國家參與了不同領域的重要學術會議,研究範圍涵蓋電力諧波、工業工程、能源材料等。這些經歷不僅增強成員的學術能見度,也促進跨領域的合作與交流,進一步提升中心的整體學術影響力。

在國際研究合作方面,本年度推動了6個與國外學術機構的跨國合作研究,包括美國、印度、俄羅斯、日本、泰國等,展現高度的多元國際合作。其中多項合作計畫皆已持續邁入第二年,亦有今年度新展開的林昆模副教授與泰國曼谷重點大學 KMUTT的合作,該合作案專注於大氣電漿輔助天然氣燃燒特性與污染分析,為能源與環境領域的創新提供重要的研究視角和技術支持。

(三)舉辦國際研討會/工作坊,提升國際能見度:

本中心積極推動國際學術交流,112-113年分別於國內外主/協辦各4場國際研討會,加深與全球智慧製造領域頂尖學者的學術研究連結,與多國優秀傑出學者互動及交流,進行經驗與新知的討論,亦提升中心於學術界之國際能見度。112年8月與台灣工具機暨零組件工業同業公會合辦「齒輪傳動未來發展趨勢論壇」,邀請德國慕尼黑工業大學齒輪專家Dr. Karsten Stahl進行技術交流,並舉辦「Taiwan - Germany Mechanical Transmission Forum 2023」,深化臺德機械傳動領域的學術合作。113年與本校工學院合辦「 2024 Taiwan-Thailand Symposium on Engineering & Technology」,邀請泰國六所知名大學及本校工學院的學者和學生參與,共同討論環境與能源、控制與自動化、光電技術等領域的最新技術。此外, 亦協辦於7月在越南河內國立大學「 2024 International Conference on Mechatronic, Automobile and Environmental Engineering」會議 ,匯集臺灣、泰國、越南等地學者分享機電一體化、汽車工程和環境工程領域的最新研究成果。隨後,本中心亦協辦於波蘭華沙舉辦的「 E-MRS 2024 Fall Meeting」與會人數多達1500人,為未來的國際合作打下基礎。 此外 中心亦與國立臺灣大學共同辦理 的「The 21st International Conference on Automation Technology」( AUTOMATION 2024),進一步加深與全球智慧製造領域頂尖學者的學術研究連結, 與多國優秀傑出學者互動及交流,進行經驗與新知的討論,同時提高本校於國際學術界的曝光度及能見度。

(四)持續舉辦國際諮詢委員會,促進智慧製造領域研究之國際發展:

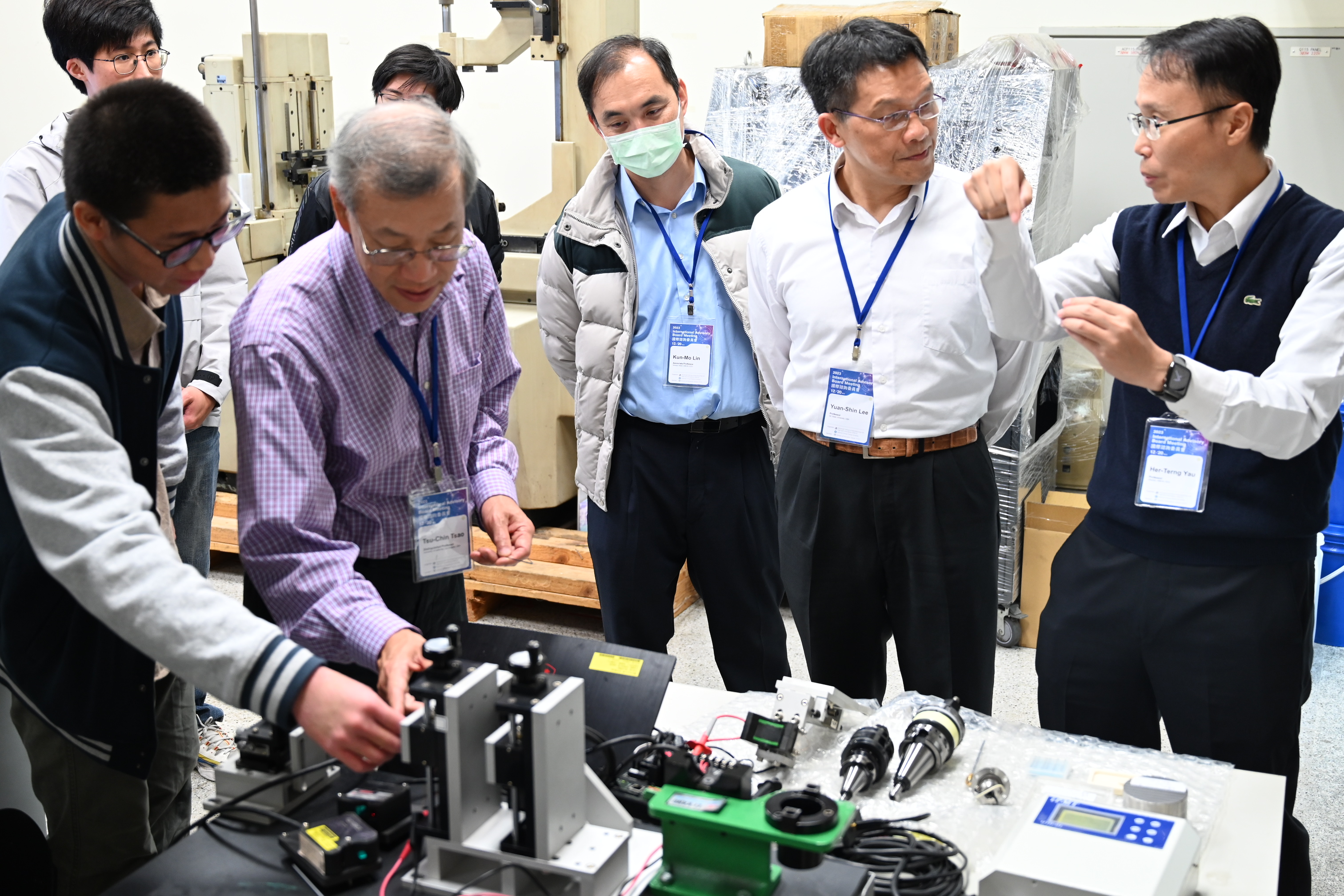

本中心國際諮詢委員會自2019年因疫情停辦後,於2023年重新啟動「AIM-HI International Advisory Board Meeting」。邀請加拿大哥倫比亞大學Yusuf Altintas教授、美國普渡大學Ragu Athinarayanan教授、喬治亞理工學院Steven Y. Liang教授、加州大學洛杉磯分校Tsu-Chin Tsao教授及北卡羅萊納州立大學Yuan-Shin Lee教授等知名國際學者參與。會議期間,委員們聆聽本中心智慧製造四大發展方向的執行現況簡報,並實地參訪中正大學實驗室,觀摩數位牙科、SLM金屬列印與智慧刀把等技術展示。另有來自慕尼黑工業大學、伯明罕大學及名古屋大學等14位遠端委員,共同審查計畫成果並提供建議。72%之各國委員評核本中心研究與技術能量百分比達全世界前5%~10%世界頂尖研究中心之水準。委員們的意見與建言,有助於中心檢視執行成果、發現需改進之處,並為智慧製造領域的發展提供國際化視角及前瞻策略。

(五)與美國普渡大學簽署MOU,培育智慧製造領域人才:

112年與普渡大學簽署MOU,開啟雙方在智慧製造領域中合作新的一頁,建立中正大學與普渡大學更密切的學術合作交流關係。未來除中正、普渡學生及研究人員將可至兩校進行海外交換學習,探討有關智慧製造領域各類型技術的研究,也將共同研擬合作計畫,使雙方師生在學界有更多的交流機會,在智慧製造領域研究中有所突破及更卓越的發展。此外,亦可進一步與業界(如半導體產業)有三方的合作模式,透過執行相關領域之研究計畫來培育所需的專業人才。

聯絡地址:621301嘉義縣民雄鄉三興村7鄰大學路一段168號 創新大樓 R209

聯絡地址:621301嘉義縣民雄鄉三興村7鄰大學路一段168號 創新大樓 R209 聯絡電話:(05)2720411#16464 | 傳真電話:05-272-1101 |

聯絡電話:(05)2720411#16464 | 傳真電話:05-272-1101 |  E-mail:aimhi@ccu.edu.tw

E-mail:aimhi@ccu.edu.tw